|

partie 2

|

|

partie 2

|

La Terre vu de l'espace.

Les satellites envoyés et ceux qui vont bientôt l'être autour de la Terre.

Avec une orbite elliptique de faible excentricité, une distance moyenne de 149,60 millions de km du Soleil et une température de 14 °C en moyenne, la Terre est la seule planète à posséder l'eau, élément indispensable à la vie. Son atmosphère, une enveloppe gazeuse constituée de 78,088 % d'azote, 20,949 % d'oxygène, 0,93 % d'argon et 0,03 % de gaz carbonique, la protège des radiations dangereuses émises par le Soleil, comme les rayons ultraviolets et les infrarouges.

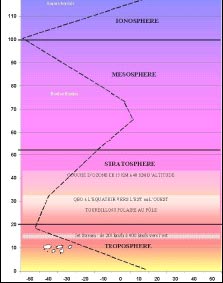

Son atmosphère est composée de 4 couches principales :

- La troposphère : jusqu'à une altitude moyenne de 15 km où

se déroulent la plupart des phénomènes météorologiques.

- La deuxième couche, la Stratosphère, jusqu'à une altitude

moyenne de 52 km, est importante car elle se situe dans une région où

une couche d'ozone nous protège des rayons ultraviolets du Soleil.

- Puis il y a la Mésosphère jusqu'à 100 km où l'air

se rarifie et devient très froid.

- La quatrième couche, l'Ionosphère se situe à plus de

100 km d'altitude. C'est le lieu où se produisent les aurores

boréales lorsqu'une éruption solaire y précipite des

particules électrisées. Animation

d'une aurore.

Schéma de l'atmosphère

plus grand

CLIQUEZ

ICI POUR AVOIR PLUS D'INFOS

SUR L'ATMOPSPHERE ET LE CLIMAT

LES

MOUVEMENTS ET L'EVOLUTION DE LA TERRE

Notre planète, tout comme les huit autres planètes

du Système solaire, tourne autour du Soleil qui tourne autour de la Voie-Lactée,

notre galaxie, à 240 km/s. Actuellement à une distance de 27 000

années lumière du centre, il faut au système solaire 250

millions d'années pour accomplir un tour autour du coeur de la Voie-Lactée.

Mais en plus le Soleil plonge et remonte comme une vague. Il est à 48

années lumière au dessus du plan et en phase ascendante à

la vitesse de 7 km/s. Tous les 30 millions d'années le Soleil traverse

le plan de la Voie-Lactée. C'est lorsqu'il traverse les bras de la galaxie

qu'il s'expose à subir des ondes de choc de supernova ou de nuage de

gaz. Toutes les extinctions ont justement eues lieu quand la Terre était

dans un bras galactique.

- Variation de l'axe de rotation Son axe de rotation, incliné de 23,27°, justifie l'existence des différentes saisons. Mais l'axe de la Terre varie au cour du temps décrivant un cône en 25 860 années : les saisons se déplacent sur l'orbite terrestre. Ceci est dû à l'attraction combinée du Soleil et de la Lune sur le bourrelet équatorial. Actuellement l'axe de rotation de la Terre est dirigé vers l'étoile polaire de la Petite Ours mais dans 12 934 ans elle sera dirigée vers l'étoile Véga de la constellation de la Lyre et 12 934 ans plus tard l'axe de la Terre sera de nouveau pointé vers l'étoile polaire.

|

l'évolution de l'inclinaison de l'axe des pôles.

- Variation de l'angle de l'axe de rotation

L'axe de rotation de la Terre est actuellement incliné de 23,27°.

Mais il varie entre 21°59' et 24°50' sur une période

41 000 années. Cette fluctuation agit sur la répartition géographique

de l'énergie. Quand l'obliquité atteint 24°50' cela entraîne

des hivers rigoureux aux latitudes moyennes.

|

L'obliquité

- Variation de l'orbite terrestre

La masse du Soleil commande le mouvement de la Terre dans l'espace, mais

la présence des autres planètes (surtout Jupiter)

du Système Solaire perturbe ce mouvement et entraîne des variations

à long terme des paramètres de l'orbite de la Terre. L'excentricité

de 0.02 mesure l'écart entre l'orbite terrestre et un cercle parfait.

Il varie entre 0 et 0,07. Sa période varie selon une période 400

000 ans et une de 100 000 ans, donc, le flux global du rayonnement qu'elle reçoit

du Soleil varie, suivant sa répartition dans l'espace et le temps.

|

Excentricité : le caractère elliptique de l'orbite a été exagéré

L'astronome Serbe Milutin Milankovitch a démontré entre 1920 et 1941 que toutes ces variations sont la cause des glaciations que la Terre a subies. La dernière grande glaciation a connu son maximum il y a 22 000 ans, les températures étaient inférieures d'environ six degrés à celles actuelles et on peut s'attendre à un retour de la glace dans plusieurs dizaines de milliers d'années.

LES GLACIATIONS ET PERIODES CHAUDES DE LA TERRE

Grace à l'étude des minéraux on a pu retrouver les

affleurements initiaux plus au nord. Ce qui nous a donné une idée

des vents dominants sur plusieurs siècles (la force des vents est connu

par tri granulométrique des particules). A cela s'ajoute l'orientation

des dunes qui depuis le réchauffement Holocène (vers 9 000 BP)

ont été recouvertes de sédiments et donc figées.

Pour confirmer les données climatiques les analyses

de pollens (palynologie) et des restes de micro- et macro-faune issus des

sites archéologiques sont croisées.

| UNE MENACE POUR LA TERRE ? |

|

Un astéroïde

d'environ 300 mètres de diamètre est passé à 830

000 km à peine de la Terre, le 07/01/2002. Le corps céleste,

baptisé 2001YB5, n'avait été détecté par

les télescopes terrestres que 10 jours avant sa visite. S'il était

entré en collision avec notre planète, à la vitesse de

plus de 110 000 km/h, il aurait libéré une énergie suffisante

pour rayer de la carte un pays de la taille de la France.

Si un astéroïde mesurant entre 1 et

2 km de diamètre entrait en collision avec notre planète, toute

la Terre serait alors ravagée par des incendies et des raz de marée

importants. L'explosion projetterait dans l'atmosphère un nuage de

poussière qui couvrirait la planète d'un nuage sombre. La température

moyenne chuterait. Des pluies acides tomberaient. Ces variations climatiques

dureraient plusieurs siècles engendrant des famines interminables.

Peu de sociétés parviendraient à surmonter une telle

catastrophe.

Si l'astéroïde avait un diamètre de 10 km, il provoquerait un cataclysme planétaire. L'impact creuserait un cratère de 100 km de diamètre comme au large de la péninsule du Yucatan (Mexique) et libérerait une énergie de 1 milliard de mégatonnes. La masse de poussière qui couvrirait la planète d'un nuage sombre serait épaisse de plusieurs de milliers de mètres cubes. La température chuterait de 15°C. Cela provoquerait alors une catastrophe climatique, un long hiver glacial capable de balayer l’espèce humaine, tout comme, croit-on, les dinosaures il y a 65 millions d’années.

| - Les probabilités d'une collision |

|

|

- Il a 200 météorites par an de 10 cm à 10 m qui brûlent en général dans l'atmosphère. Elles peuvent toutefois endommager des objets comme une voiture ou un toit. Les accidents mortels restent rarissimes. - Une fois par siècle il y a un impact d'une météorite de 30 m comme en 1908 où une comète d'environ 60 mètres de diamètre a explosé au-dessus de la Sibérie. - Une fois tous les 30 000 ans il y aurait un impact d'une météorite de 1 km ce qui provoquerait des pertes humaines égales à 100 millions de morts. - Une fois tous les 100 millions d'années il y aurait un

impact d'un corps de 10 km comme cela à peut-être été

le cas lors de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. |

Voici une vidéo parlant de la probabilité d'une

colision avec une comète ou un astéroïde

| - Les cratères |

|

|

Carte de répartitions des cratères

LES DIX PLUS GRANDS CRATERES D'IMPACT TERRESTRES

|

NOM

|

PAYS

|

DIAMETRE

|

AGE EN MILLIONS D'ANNEES

|

| Vredefort | Afrique du Sud | 300 km | 2 023 |

| Sudbury | Canada | 250 km | 1 850 |

| Chicxulub | Mexique | 180 km | 65 |

| Woodleigh | Australie | 60-120 km | 380-200 |

| Popigai | Russie | 100 km | 35,70 |

| Manicouagan | Canada | 100 km | 212 |

| Acraman | Australie | 90 km | 590 |

| Chesapeake | USA | 90 km | 35,50 |

| Puchezh | Russie | 80 km | 167 |

| Morokweng | Afrique du Sud | 70 km | 145 |

|

Le célèbre Météore

Carbet d’Arizona (1 kilomètre de diamètre) est

le résultat de l’impact d’une météorite

d’à peine 15 mètres de diamètres il y a

49000 années. |

Le cratère Chicxulub, à la Péninsule Yucatan

au Mexique d'un diamètre de180 km est le résultat

de l’impact d’un corps de 10 à 20 km qi est dût

à l'extinction des dinosaures |

|

|

Le Wolfe Creek, en Australie, qui a un diamètre de 0.875 kilomètres est le résultat de l’impact d’un corps il y a 300000 années. |

Le Manicouagan, situé au Québec |

|

|